山の辺の道を行く

去年の暮れに父を亡くした。できれば新しい春をともに迎え、もう一度桜を見たかったけれど、それはかなわなかった。

年が明けて何日かしたころ、用があって久しぶりに外出した。歩いて最寄りの駅へ向かいながら、ふと一羽の鳥がついてきているのに気づいた。鶯くらいの小さな鳥だ。庭木や塀伝いに飛び渡りながら、つかず離れずに、たしかにぼくのあとをついてくる。五十メートルほどは歩いただろうか。

「お父さん?」

そうとしか思えない。亡くなった父が鳥に姿を変えて、あるいは父の魂を鳥が宿して会いにきたのだ。

「お父さんだね」

鳥は答えずに、いつのまにか離れていった。来たことがわかれば、それでよかったのかもしれない。一月の朝の清浄な空気のなかでは、そんな出会いと別れが、真実のものに感じられた。

*

三月半ば、大和路を歩いた。東大寺のお水取りも終わるころで、好天にも恵まれ、春の日差しは暖かかった。長閑な山里の景色に包まれながら、久しぶりに心が伸びやかに広がっていくのを感じていた。

古い神社の、古い土塀には、古い神々が潜んでいそうな神秘的な雰囲気が(石上神宮)

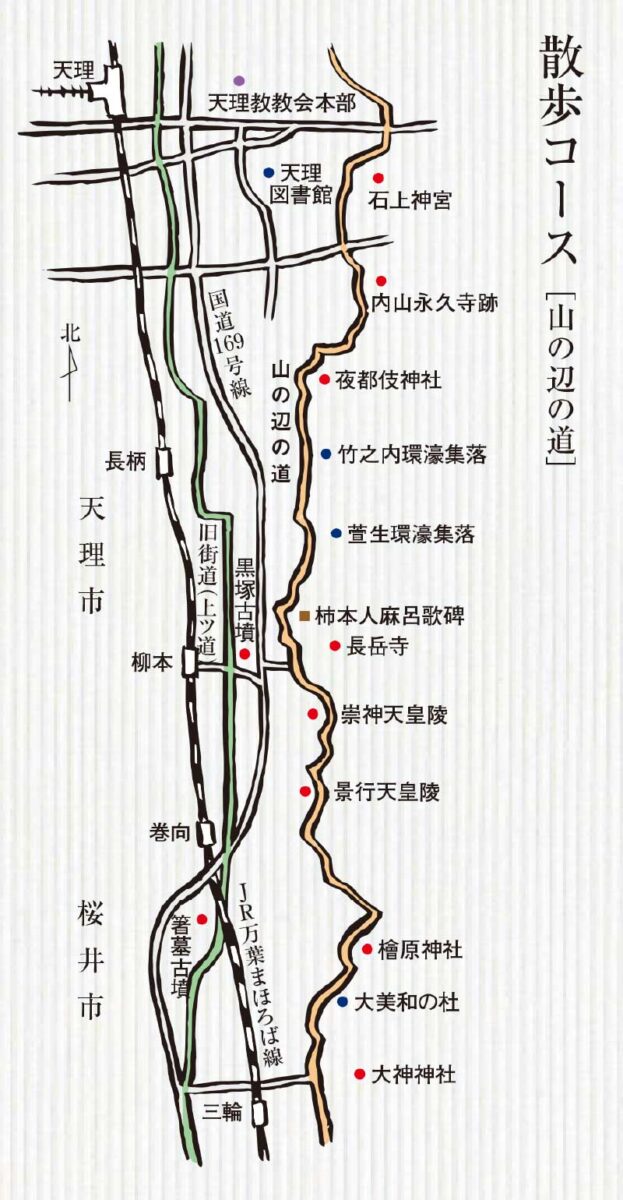

大和平野の東側、三輪山の山裾を縫って南北に延びる道を「山の辺の道」と称する。石上神宮を出発点として、仏教伝来の地である海柘榴市まで、約十一キロの行程である。最古の部類に入る前方後円墳がこんもりとした山をなし、悠久の昔から在りつづけた神社や寺が、いまも当時の面影のままに在りつづける。廃仏毀釈で廃寺となったところも、寺跡として、やはり在りつづけている。歴史が幾層にも積み重なった場所で、人々は畑を焼き、作物を育て、暮らしを営んでいる。この風景は、万葉の時代から、それほど変わっていないのだろう。

いい気分で写真を撮りながら歩いていった。晴天に映えるピンクの鮮やかな梅の花や、民家の垣根からさり気なく白い花をこぼしている馬酔木……。カメラは安物のデジタルだけれど、気分はすっかり入江泰𠮷だ。日溜まりで数匹の猫がのんびり昼寝をしている。大和路の猫たちは、この世に危険や脅威が存在することを忘れてしまっているようだ。そんなことでいいのか、きみたち? たぶん、いいのだろう。ぼくも今日一日は、猫たちを見習って、思い切り無防備になることにしよう。

なぜか小学生のころ、「ひのきしん」で土持ちをしたことがある。そのときは理不尽としか思わなかったけれど……(天理教教会本部南門)

一週間でも通い詰めたい図書館。源氏物語にかんする貴重な文献を多数蔵する(天理大学附属天理図書館)

竹林を渡る風はやさしく、どこからともなく甘い花の香りを運んでくる。低く剪定された柿の木は、芽吹きにはまだ少し早い。複雑に折れ曲がった枝を四方八方に伸ばしながら、雲一つない空の下に並んでいる様子は、さながらモダンなオブジェのようだ。

道端に無人の店が出ている。里芋も大根もカボスも、どれも一盛り百円、一袋百円で無造作に置いてある。もちろん番をしている人などはいない。このあたりでは猫だけでなく、人まで無防備なようだ。いいなあ。ぼくはお金を入れて、八朔を一袋買った。こんなポトラッチみたいなことが成り立つのは、ベーシックなところで人と人の信頼関係が損なわれずにあるからだ。そうした信頼の基盤が、いまの日本では急速に失われつつある……といったことは、いまは考えないことにしよう。

アートを超えたアート。自然と人間の霊妙なコラボレーション(柿畑)

はじめて訪れる場所なのに懐かしい。そんな感じを与えるところは、人々の暮らしが長く変わらずに営まれているところだ。いくら古い神社や仏閣であっても、時間の連続性が感じられないところに、ぼくたちは懐かしい感じを抱くことはない。それは古い歴史資料みたいなものだ。時間は凍結され、切断されている。時間とは、ただ物理的に流れるものではないのだろう。人々の暮らしが一日一日と積み重なることによって、年々歳々の営みのなかから時間は生まれてくる。

たとえばいま、ぼくが歩いている道にしても、人々の往来が数カ月も途絶えれば、たちまち草や木が生い茂り、道は消えてしまうだろう。アスファルトやコンクリートで道を固めてしまう以前は、とくにそうだったはずだ。人が歩くことによって道はできる。人が歩きつづけることによって道は保たれる。その道が千年の時を超えて在りつづけることの尊さを想う。連綿とつづく人々の営みに心を通わせるとき、ぼくたちは思わず知らず、「懐かしい」という感じをおぼえるのではないだろうか。

庭に魅入られる、という不思議な体験。いつまでも、ここでぼんやりしていたいと思う(長岳寺)

廃仏毀釈で廃寺となった寺の名前が「永久寺」という皮肉。諸行無常の響きあり(内山永久寺跡)

「道沿いの民家」美しい塀に囲まれた古い民家は、いろんな想像力をかきたてる。過去にどんな人が住んで、どんなドラマがあったのだろう

「八朔」どれでも100円。この無警戒さの前で、人は正直になるしかない。邪なことを考える余地がない。見事だなあと思う

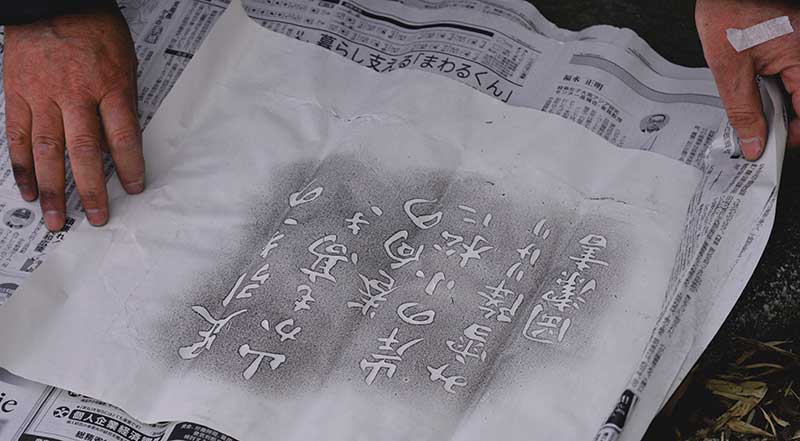

道の各所に小さな歌碑がある。ほとんどが『古事記』や『万葉集』に収められている古い歌だ。柿本人麻呂の歌が多いのは、彼の妻か愛人がこのあたりに住んでいたからだという説があるらしい。まあ、千年以上も昔の人の恋路を詮索するのは慎むことにして、一つ歌を読んでみよう。

未通女らが袖布留山の瑞垣の久しき時ゆ思ひき我は(『万葉集』第四巻・五〇一)

おとめが袖を振る、その布留山の瑞々しい垣根が大昔からあるように、ずっとずっと前から久しいこと、あの人のことを思ってきた、この私は(伊藤博訳)。このように恋歌と解するのが一般的だし、また「相聞」という部立てからしても、間違いではないのだろう。

ロウバイ

「大和は国のまほろばたたなづく青垣山ごもれる大和し美し」倭建命作(古事記)/川端康成筆

古代の「フリ」という語に注目したのは折口信夫だった。それによると、「フリ」は死者の魂を呼び起こし、招き寄せてわが身に固着させることをいう。これが「振る」という動詞になった。つまり「身振り」などに通じる語で、これは真似をするという意味だから、きっと魂が宙空を浮遊する様子をあらわす動作をしていたのだろう。そうやって巫女たちは、亡くなった権力者などの霊を招き寄せ、自らに憑依させる、一種の神事を行っていたのではないだろうか。神事の執り行われる場所が、「ふるやま」と呼ばれるようになった。すると先の人麻呂の歌は、魂振りや鎮魂といった古代の儀式を讃えた、叙事詩的なニュアンスをもつ歌と解すべきかもしれない。

天理教教会本部神殿で。「またおいで」と言ってくれているような神殿。やさしく、おおらかで、何よりうるさい規則がないのがいい

無防備な猫

拓本を採る人。普通に写せば文字は反転してしまう。なかなか熟練の技と見た

小平さんと2ショット。小さな神社の小さな境内。神様たちの遊び場みたいなところで、すっかり和んでしまった(夜都伎神社)

もちろん素人のいい加減な想像として、話半分に聞いていただきたいのだが、さらに空想をたくましくすれば、「ふるさと」とは、古来より魂振りや鎮魂がさかんに行われていた場所、すなわち死者の魂が招き寄せられ、帰ってきていた場所をいうのではないだろうか。それが「ふるさと」という懐かしい響きをもつ言葉として、今日まで伝わっているのではないか。古墳が多く残っているのも、このあたりが死者の霊が帰ってくる場所、死者の魂が安らぐのにふさわしい場所と考えられていたからだろう。そんなことを、昔の人たちが往来し、歌をよんだ場所を歩きながら想った。

狭井神社から大神神社へ行く途中の大美和の杜。大和三山が一望できる

この世のことだけを考えるのであれば、人間は言葉を必要としなかったかもしれない。この世を超えたつながりを感じたから、そのつながりを確かなものにするために、人々は言葉を生み出し、磨き上げてきたのではないだろうか。

あの世があるのかないのか、ぼくにはわからない。魂についても、はっきりしたことを言う自信はない。ただこんなところで、亡くなった父の魂が安らぎを得て、のんびりしていてくれればいいと思った。